|

|

|

| ↑↑ 유척준 금성농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 김봉수 다인농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 권기창 새의성농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 임탁 서의성농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 김재현 의성농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 신동환 중부농협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 이건호 의성산림조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 이상문 의성축협조합장 |

| ⓒ 의성군민신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 의성군민신문 |

|

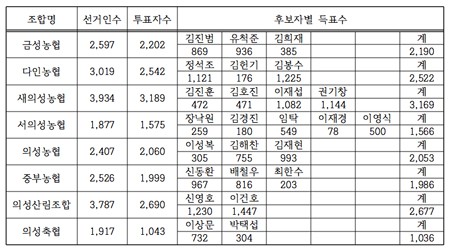

말도 많고 탈도 많았던 제1회전국동시조합장선거가 지난 3월 11일 4년간의 새로운 임기를 시작하는 새 조합장을 선출하면서 끝이 났다.

선거관리위원회가 선거관리업무를 맡아 선거를 치렀지만 경북곳곳에서 금품제공 등 구태의연한 과거의 불.탈법선거 운동은 사라지지 않았다.

의성에서는 의성축협장 선거인 명부에 무자격 조합원이 드러나 말썽을 빚었다. 축협측은 문제가 불거지자 선거전인 지난 3월5일 긴급이사회를 열어 전체 조합원 1천917명중 40%가 넘는 772명의 무자격 조합원을 탈퇴시키고 투표권을 박탈하는 조치를 취하기도 했다.

이러한 사실은 선거에 나온 후보가 무자격자들이 상당수 선거에 관여하고 있다고 의혹을 제기하면서 드러나게 됐다.

일선 조합의 조합원 관리가 얼마가 허술하게 이뤄지고 있는지 단적으로 보여주고 있는 사례라 하겠다.

벌써부터 재선거 등 선거후유증에 대한 우려의 목소리가 나올 만큼 이번 첫 동시조합장선거는 선거기간 내내 혼탁, 과열 양상에서 벗어나지 못했다.

결국 이로 인해 과거의 조합장 선거에서 발생하는 불법을 차단하겠다는 취지로 실시한 동시조합장 선거는 절반의 성공에 그쳤다는 평가다.

특히 신인들은 명함, 문자로만 자신을 홍보할 수 밖에 없는 선거방식으로 인해 절대적으로 불리했다. 이 때문에 이번 선거는 후보가 누군지도 모르는 ‘깜깜이 선거’란 논란을 낳았고 현직 조합장에 절대적으로 유리한 선거방식을 바꿔야 한다는 개선의 목소리가 강하게 나오고 있다.

즉 과거와 같은 합동유세나 토론회는 못하더라도 적어도 후보들이 공개적으로 자신의 정책을 소개하고 알릴 기회는 제공해야 하지 않겠느냐는 것이다.

다행이 선관위도 돈선거 등 숱한 문제점을 남긴 조합장 선거제도를 손질하겠다고 하니 어떤 개선 방안을 내놓을지 기대된다.

이번 동시조합장 선거에서 경북의 경우 선거에 출마한 현직 조합장 157명 가운데 64.9%인 102명이 당선됐다고 한다. 단독 출마로 무투표 당선된 21명을 제외하면 선거를 거친 현직조합장의 당선율은 51.5%라 한다.

의성의 경우 선거가 있었던 조합은 △의성농협 △새의성농협 △금성농협 △중부농협 △다인농협 △서의성농협 △의성축협 △의성군산림조합 등 총 8곳이었다. 그 중 조합장이 바뀐 곳은 △중부농협 △의성농협 △의성군산림조합 △서의성농협 등 4곳으로 절반이 새로운 인물로 물갈이 된 셈이다.

이번에 당선된 의성지역 조합장들은 선거운동 과정에 접한 조합원들의 바람이 무엇인지 생생하게 느꼈을 것이다.

먼저 조합의 주인은 조합장이 아니라 조합원 이라는 사실을 명심해야 한다.

농협이든, 축협이든, 산림조합이든 조합장은 4년간의 재임기간 조합원의 권익을 대변하고 조합원들이 부여한 권한으로 조합을 투명하고 내실 있게 운영해야할 막중한 책임이 있다는 것을 잊어선 안 된다.

물론 비리가 발붙일 소지를 없애 조합원들이 신뢰하고 주민들로부터 사랑받는 조직으로 환골탈태해야 함은 두 말할 나위 없다.

또한 절대 조합을 자신의 이권 등을 위한 사익추구의 수단으로 이용해서는 안 될 것이며 조합장이란 직위가 조합원과 지역주민 위에 군림하는 자리가 아니란 것도 잊지 말아야 한다.

지금의 농촌상황은 확대되는 FTA 등으로 갈수록 어렵다. 농촌의 고령화는 어제 오늘의 문제가 아니다. 그나마 다행인 것은 도시로 떠났던 사람들이 하나둘 농촌으로 다시 돌아오고 있다는 사실이다. 도시의 팍팍한 삶은 다시 농촌으로 눈을 돌리게 하고 귀농귀촌 성공사례는 농촌으로 유턴하는 발길을 늘어나게 해주고 있다.

이러한 농촌 현실을 직시하며 새로 당선된 조합장들은 피폐된 농촌을 살려 살기 좋은 농촌을 만드는데 누구보다 앞장설 책무가 있다는 것을 가슴속에 새겨야 할 것이다.

“신발이 타도록 껐다”…의성 안계산불 막은 주민들

“신발이 타도록 껐다”…의성 안계산불 막은 주민들